A nadie se le escapa que las palabras que utilizamos tienen un origen, una evolución y, finalmente, una muerte, que, por lo general, deviene por mal uso lingüístico de los hablantes.

Cuando una palabra muere, desaparece un proceso mental y cultural que le dio origen. Porque las palabras aunque lo parezcan no son cosas, productos manufacturados como una lata o un vaso de porcelana de la dinastía Ming. Las palabras que utilizamos conforman la historia del ser humano en su lucha por alcanzar el significado de la vida, que rara vez lo tiene. De ahí la cantidad del léxico embalsamado a lo largo del tiempo en enciclopedias y en bibliotecas persiguiendo tal entelequia. El significado del mundo atrapado en un libro. ¡Qué soberbia ingenuidad!

Cuando una palabra muere, desaparece un proceso mental y cultural que le dio origen. Porque las palabras aunque lo parezcan no son cosas, productos manufacturados como una lata o un vaso de porcelana de la dinastía Ming. Las palabras que utilizamos conforman la historia del ser humano en su lucha por alcanzar el significado de la vida, que rara vez lo tiene. De ahí la cantidad del léxico embalsamado a lo largo del tiempo en enciclopedias y en bibliotecas persiguiendo tal entelequia. El significado del mundo atrapado en un libro. ¡Qué soberbia ingenuidad!

El dominio de unos sobre otros jamás habría tenido lugar sin el concurso de las palabras. Es lección bien señalada por antiguos y modernos. Y ya se sabe que, donde hay luz, hay sombra. Que donde está la palabra Bien aparece la palabra Mal para escaquearnos de ambas cuando nos interesa. Ya refería Bierce, en su Diccionario del Diablo, con relación al término moral que era un adjetivo, con el significado de “conforme a una norma de derecho local y mudable. Cómodo”. Y añadía: “dícese que existe en el Este una cadena de montañas y que a un lado de ella ciertas conductas son inmorales, pero que del otro lado son tenidas en alta estima; esto resulta muy ventajoso para el montañés, porque puede bajar ora de un lado, ora del otro, y hacer lo que le plazca, sin ofensa”.

Sin esta oposición conceptual, que empieza por ser palabrática, es decir, mental y psicológica, la realidad, caso de la entendamos, se debe a esa relación tormentosa que establecemos entre palabras, términos, conceptos y realidad. Se dice que las palabras no son inocentes. Lo son más que una nube. No lo somos quienes las usamos, porque en el proceso de su elaboración y adquisición no le es ajena la posición social y de poder que ocupamos en los distintos campos dialécticos de la vida.

Las palabras son connotativas, jamás denotativas. Ni siquiera lo son en el mundo científico, a pesar de la objetividad con que se presentan sus cultivadores. La diferencia entre ese mundo y el del resto de los mortales es que el primero acota sus conceptos estableciendo sus significados antes de desarrollarlos. Profilaxis que no se da en otros ámbitos. Ni siquiera en los debates –término de origen bélico-, donde los contertulios jamás se explican qué entienden por este o aquel término o concepto con el que se llenan la boca. Quizás, sea la mejor actitud que puedan adoptar, porque de lo contrario se vería la vaciedad en que chapotea su pensamiento.

En la vida cotidiana, el significado de las palabras no significa lo que de ellas establece el diccionario. Por eso, resulta milagroso que las personas se entiendan cuando hablan, pues rara vez dan el mismo significado a las palabras, aunque sean nombres comunes, que usan en la conversación.

Cuando ciertos poetas dicen que entienden la poesía como arte de la comunicación, así será si ellos lo dicen. Pero lo será para ellos mismos. Porque, si ya de por sí es difícil comunicarse con alguien, comprender la metáfora de un poeta es complicadísimo. Y no por culpa suya. Es que nadie se comunica con nadie. Lo que hacemos es poner en circulación una serie de significantes con los que el receptor hará lo que buenamente pueda. Los textos que escriben los demás los centrifugamos por el embudo de nuestra experiencia, no solo verbal, sino, afectiva y mental. Rara vez comprenderemos bien a quien niega nuestra existencia. Diga lo que diga, siempre estará equivocado.

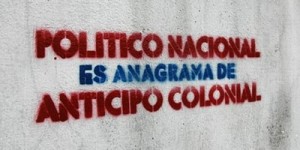

En este mundo palabrático al que me refiero, hay vocablos que describen esa fragilidad verbal en la que, paradójicamente, se apoya nuestra cacareada comunicación existencial. Me refiero a los anagramas, palabras o frases formadas por la transposición de las letras de otra palabra, como el famoso Avida Dollars que André Breton aplicó a Salvador Dalí, combinando letras y apellidos del pintor.

En los anagramas encontramos la feroz ironía de los mensajes que pretendemos transmitir con la utilización de ciertas palabras, unas, grandilocuentes y otras, de andar por casa. Lo más curioso del asunto es que quien utiliza dichos vocablos rara vez repara en la palabra oculta –anagrama- que transporta. Hay ejemplos soberbios. Veamos algunos.

Siempre fue una sorpresa descubrir que la palabra somatén tenía las mismas letras que matones. Curioso. La combinación de letras de la primera consigue una imagen terrible y diferente, ¡y ello con los mismos elementos! La gente durante la dictadura de Rivera (1923-1930) hablaba del somatén sin reparar en que estaban invocando al mismo tiempo un cuerpo armado de matones.

Y fue terrible comprobar que lectura albergaba en sus significantes la misma hechura férrea que cuartel, asociado a la milicia, al ejército y a la guerra… sin cuartel. Algunos dirán que a la palabra le viene de perlas marinas tal descubrimiento, toda vez que en él aprendieron muchos jóvenes reclutas a leer y a aficionarse a Marcial Lafuente Estefanía. Quien no se consuela es porque no quiere.

¿Y qué decir de la palabra Corán? Decía Marx que la religión era el opio, que no el apio, del pueblo. Pero no sólo. La mayoría de sus profetas, obispos, papas y sotanosaurios han traficado, y lo siguen haciendo, con ella. Entiendo que la expresión no les guste, pero reparen en que, en primer lugar, Corán transporta en su juego combinatorio la palabra narco. Y, en segundo lugar, los cristianos deberían fijarse en que los famosos evangelistas no anuncian nada bueno en sus letras combinadas, sino todo lo contario: son agentes del mal. Eso es lo que los ludolingüistas ingleses ya nos revelaron: la palabra “evangelist” contiene el anagrama “evil´s agents”. Por algo será.

Si la religión depara términos anagramáticos la mar de suculentos para una deriva sarcástica, palabras relacionadas con la política no les van a la zaga.

Si la religión depara términos anagramáticos la mar de suculentos para una deriva sarcástica, palabras relacionadas con la política no les van a la zaga.

Sin salirnos de este ámbito religioso, observamos que laicismo nos lleva directos a la palabra islámico, lo que, para quienes nos consideramos laicistas, dicho descubrimiento será un tanto inquietante. No menos que la zozobra de quienes creen en Dios, y descubren su oculto anagrama: idos, es decir, locos o tarados perdidos. O casi.

Si la religión depara términos anagramáticos la mar de suculentos para una deriva sarcástica, palabras relacionadas con la política no les van a la zaga. La palabra patria que en tiempo pasados era el refugio de los cobardes y pillos –y en una versión mucho menos pudorosa como “el último recurso del hijoputa”, según versión del doctor Johnson-, si la miramos con atención combinatoria nos depara tapiar, que eso ha hecho más de uno, empezando por el ministro Fernández, el gran tapiador de las libertades públicas. Y, si al término patria le anteponemos la preposición “de”, obtenemos la expresión “de patrias”, que se resuelve en disparates.

Que nuestro cerebro sea capaz de estas lucubraciones lúdicas no debería extrañarnos. La palabra cerebro contiene un anagrama nada compatible con el dulce y equilibrado trajinar de las cisuras. Nada más y nada menos que becerro. Por lo que no será difícil entender la confusión que, a veces, se observa entre ideas y berridos.

Si uno se pone en plan de fino intérprete, aducirá como Borges que todo está escrito y que solo nos queda cambiar la manera de escribirlo. Esa sería, ni más menos, la gran enseñanza triste y fatalista del anagrama y, por extensión, de la misma cultura. Lo que no nos impedirá seguir aporreando las palabras con o sin anagramas.